Die „Hadnmauer“ zwischen Jenig und Rattendorf zog die Aufmerksamkeit der Archäologen des Kärntner Landesmuseums auf sich. Weitere römische Bauwerke zwischen Jenig und Kötschach-Mauthen sollen im kommenden Jahr erforscht werden.

Der Begriff „Limes“ dürfte nicht nur Archäologie-Fans geläufig sein: Er bezeichnet eine Reihe von Grenzwällen quer durch Europa, die in den ersten Jahrhunderten nach Christus von den Römern zum Schutz gegen ihre – häufig germanischen - Feinde errichtet wurden. Sehr bekannt sind z. B. der Hadrianswall in England oder der norische Limes bei Wien. Dass es eine ähnliche Verteidigungsanlage, wenn auch viel kleiner, im Gailtal gegeben hat, fanden Archäologen und Forscher des Landesmuseums schon in den1950er Jahren heraus. Im Vorjahr hat man sich die „Hadnmauer“ anhand von Probegrabungen noch einmal genauer angesehen. Kürzlich lud das Landesmuseum zu einer Führung an der Grabungsstelle.

„limesartiges Mauerwerk“

Das Obere Gailtal war zur Römerzeit befestigt. Das zeigen die Ausgrabungen an der sogenannten „Heiden – oder Hadnmauer“ ganz deutlich. Sie quert das Gailtal westlich von Rattendorf und reicht bis Jenig. Errichtet wurde sie laut Grabungsleiter Paul Bayer vom Archäologie-Team des Landesmuseums zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert von den Römern. Punktuelle Feststellungsgrabungen, zeigen ein „limesartiges“ Mauerwerk auf 1,6 km Länge, das anderthalb Meter hoch und genauso breit ist – und von beachtlich gutem Erhaltungszustand, wie die Archäologen feststellen. An der Grabungsstelle wurden außerdem mehrere römische Villen entdeckt, die aber mangels an weiteren Fundstücken nur wenige Rückschlüsse auf Zweck und Bewohner zulassen.

Work in progress

„Wir verfolgen mehrere Gedanken zur Mauer, die aber nicht verbrieft sind – es handelt sich um Work in Progress“, sagt Paul Bayer. Die Hadnmauer könnte ein Teil der Römersiedlung auf der Gurina gewesen sein. Ein anderes Szenario, das Bayer für durchaus möglich hält, ist, dass die Mauer als Schutzwall gegen die Markomannen errichtet wurde. Der germanische Stamm drang von 169 bis 172 in das Römische Reich ein und brannte Städte und Dörfer nieder. In kürzester Zeit mussten Verteidigungsbauwerke errichtet werden, die nach dem Markomanneneinfall aber wieder verlassen wurden. Das würde auch das Fehlen von weiteren Fundstücken erklären. Teile der Mauer wurden von der damaligen Bevölkerung auch als Baumaterial verwendet, bevor sie im Laufe der Zeit überwachsen und verschüttet wurde. Wie geht es weiter? „Wir werden alles wissenschaftlich dokumentieren und dann wird zu klären sein, ob er Hadnmauer konservatorisch zugeschüttet werden soll oder der Öffentlichkeit zugänglich – alles ist offen“, safte Dr. vom Landesmuseum. Jedenfalls wird sich Archäologe Paul Bayer im kommenden Jahr über ein LEADER-ORE-finanziertes Forschungsprojekt intensiv der Region widmen. Von der Hadnmauer bis Mauthen will sich das Forschungsteam durch Luftbilder und Georadar mehrere Gebäude-Fundstellen ansehen, die man mittlerweile ausfindig gemacht hat. „Wir werden auch Schnittgrabungen anstellen, damit wir die Fundstellen genau datieren können und so herausfinden, was es genau ist“, so Dolenz.

Gut 'verpackt' liegt die Hadnmauer unter einem Feld bei Rattendorf.

Archäologen erklären die Ausgrabungen.

Reges Interesse an den Ausgrabungen.

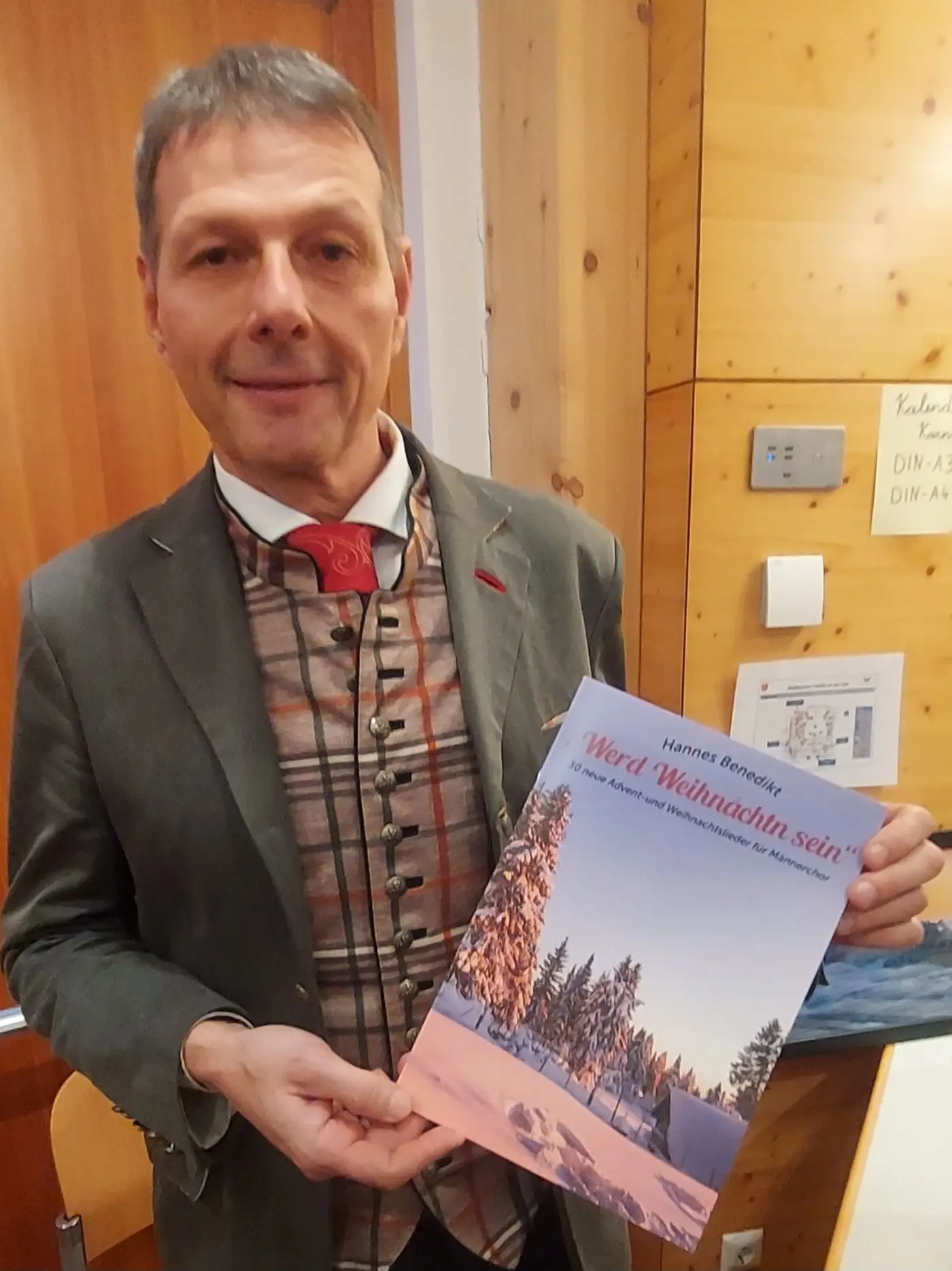

Paul Bayer und Dr. Heimo Dolenz, Leiter der Abteilung Archäologie des Kärntner Landesmuseums.

Neben der Hadnmauer wurden auch Überreste von römischen Villen gefunden.